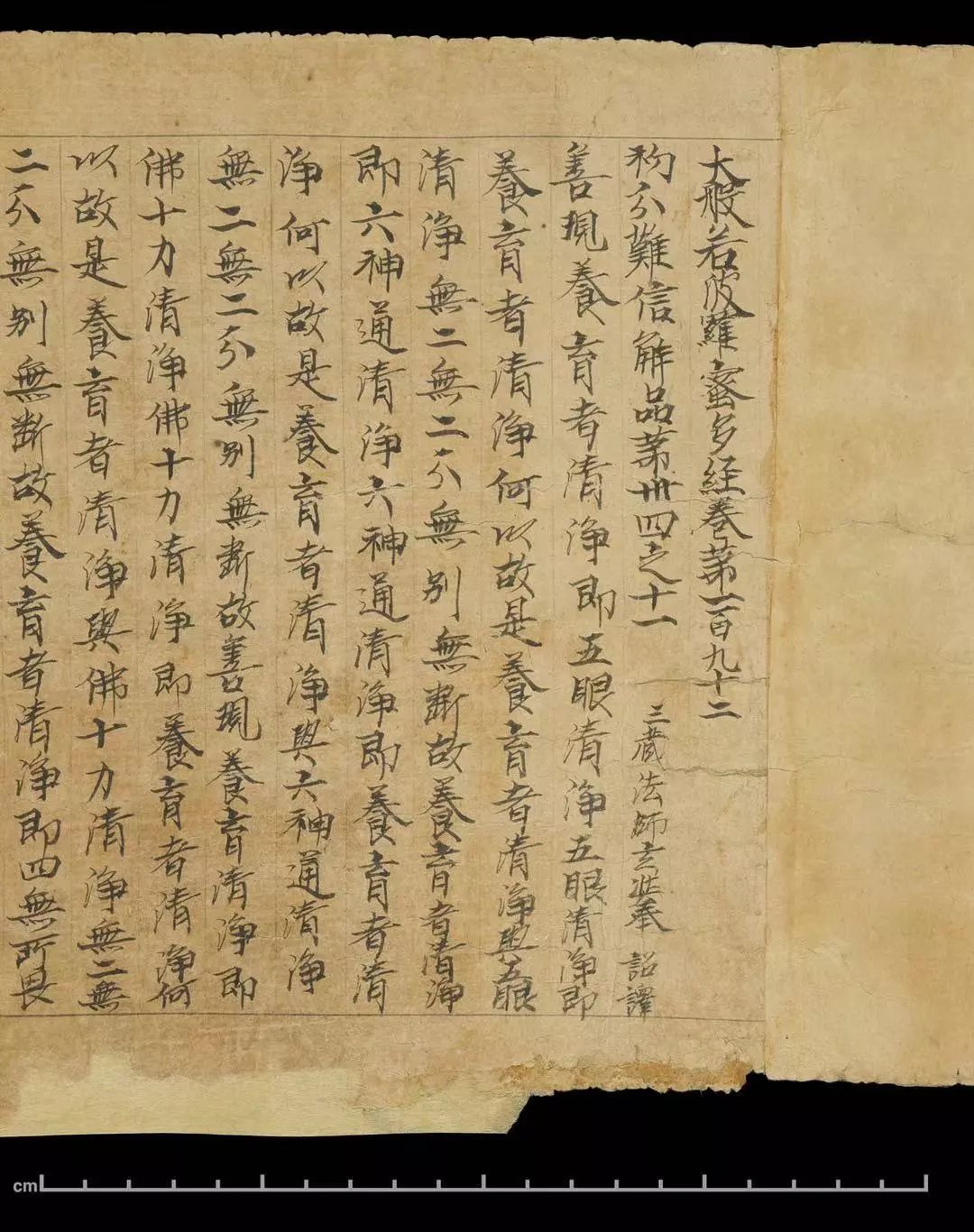

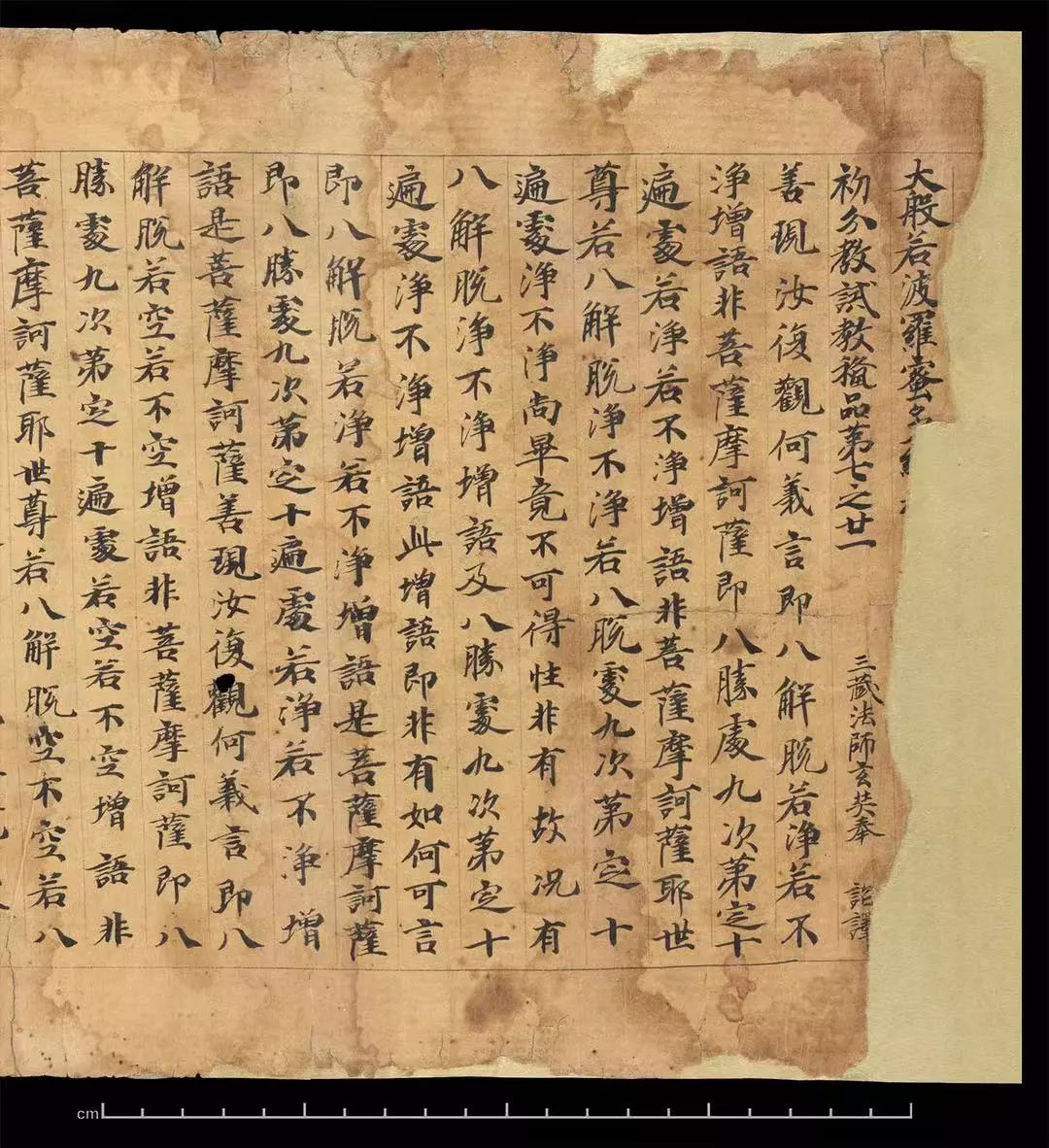

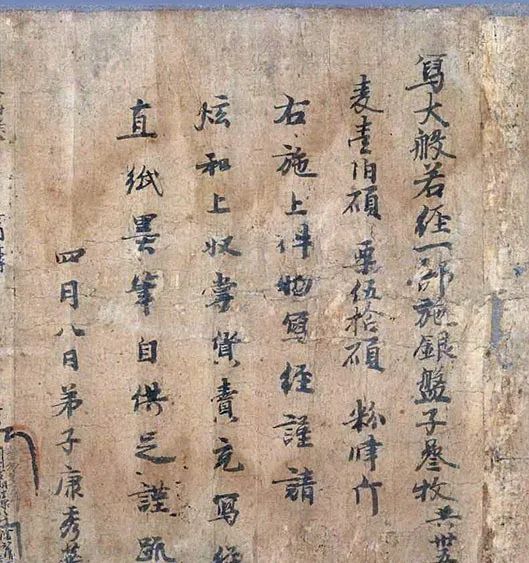

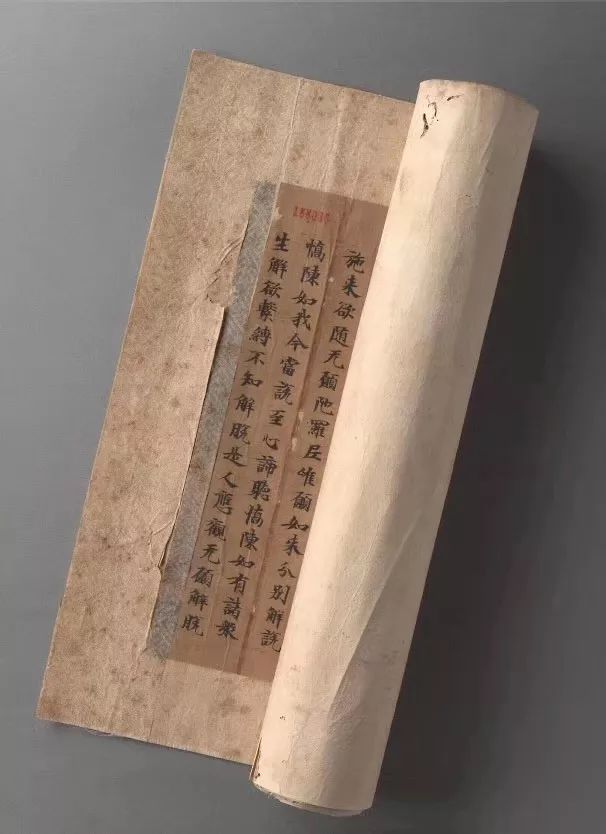

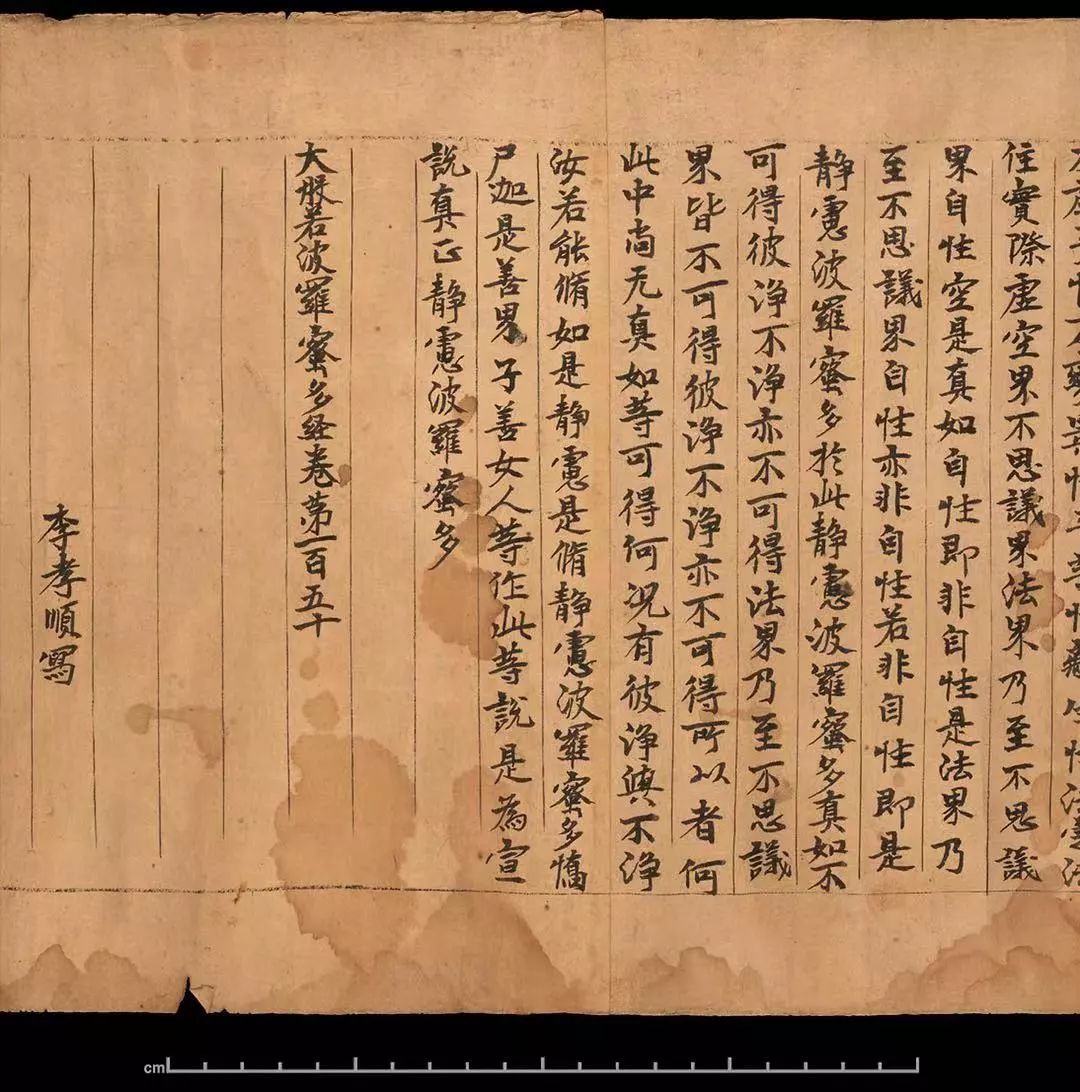

▲大般若波羅蜜經.唐寫經

大英圖書館藏

▲唐寫經中的“敦煌”二字

佛經有雲:書寫經之一行半句,能夠成就大願在佛教弟子看來,沐手抄經如麵佛抄經,又叫做寫經,即抄寫佛教經典。寫經在中國曆史久遠,寫經的目的多是為了祈禱消除災難,增長福報等,但也有人以寫經為生,將其作為一種職業。那麼,一個有趣的問題來了:古代寫經手的報酬是多少呢?央視紀錄片頻道《漢字五千年》中,是這樣講的:“當時的寫經手,日子還是過得很富足。”對此,敦煌研究院院長趙聲良先生並不認同,特撰文提出自己的觀點,他認為,“當時的這點報酬,對於抄經手來說,實在是太低了,連勉強糊口都很成問題。”申堯,青島出版集團藝術出版部主任。在拜讀過趙聲良先生的文章後,對其中的觀點稍存疑惑,並寫下一篇文章,既為趙先生辯護,又提出一點不同的意見。現一並刊列二文於此,供讀者參考。

敦煌古代寫經手的報酬文/趙聲良

▲敦煌研究院院長趙聲良資料圖

不久前看了央視紀錄片頻道播放的《漢字五千年》,以漢字的發展為中心,講述中華悠久文明,覺得非常有意思。後來看到第六集,大概是因為引用了敦煌文書,更加關注。其中講到敦煌寫經,提到法國藏的一件出自敦煌的文書,上麵記錄了當時寫經手的報酬。這是法國國家圖書館藏P.2912號文書(電視節目誤為P.2192了),其中有如下內容的記錄:

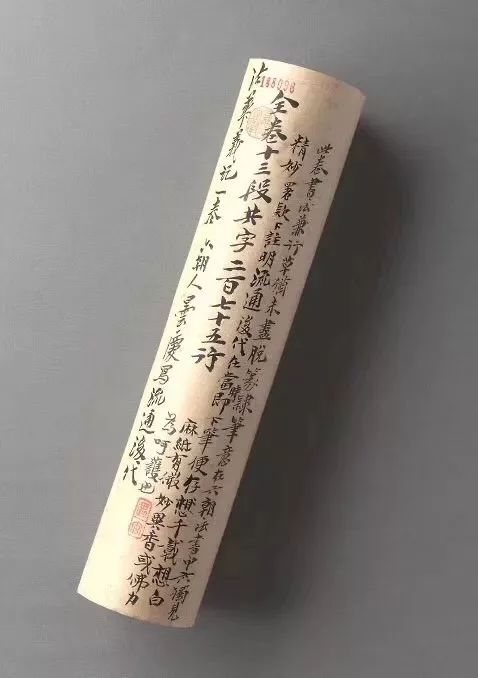

寫大般若經一部,施銀盤子叁枚,共卅五兩。麥壹百碩、粟五十碩、粉肆斤。右施上件物寫經 謹請炫和上(尚)收掌貨賣充寫經直,紙墨筆自供足,謹疏四月八日弟子康秀華這段話用現代漢語來講,意思是:寫《大般若經》一部。施舍銀盤子三個(折合三十五兩銀)、麥一百碩(“碩”是當時的量詞,類似鬥、升之類)。粟五十碩。施舍上麵的物品來請求寫經,謹請炫和尚收下(這些物品)拿去變賣來充當寫經的費用。(寫經所用的)紙、墨、筆則自會提供。謹致,四月八日弟子康秀華。

電視節目中講,當時的寫經手日子還是過得很富足。因為經專家們計算,施舍的這些物品,按當時的價格來算,相當於3000斤小麥。——猛然一聽,還真是這樣,抄一部佛經就得到這麼多糧食,寫經手的收入頗豐啊!不過,世界上怕就怕“認真”二字,如果認真考察一下:寫這麼一部經,到底要寫多少字,寫幾天才能完成呢?如果這個報酬很高,到底高到什麼程度呢?於是就查了一下《大藏經》中的《大般若經》以及相關的介紹文章。這一查,還真是嚇人一跳:原來這《大般若經》大有來頭,要想抄寫一部,決不是簡單的事。

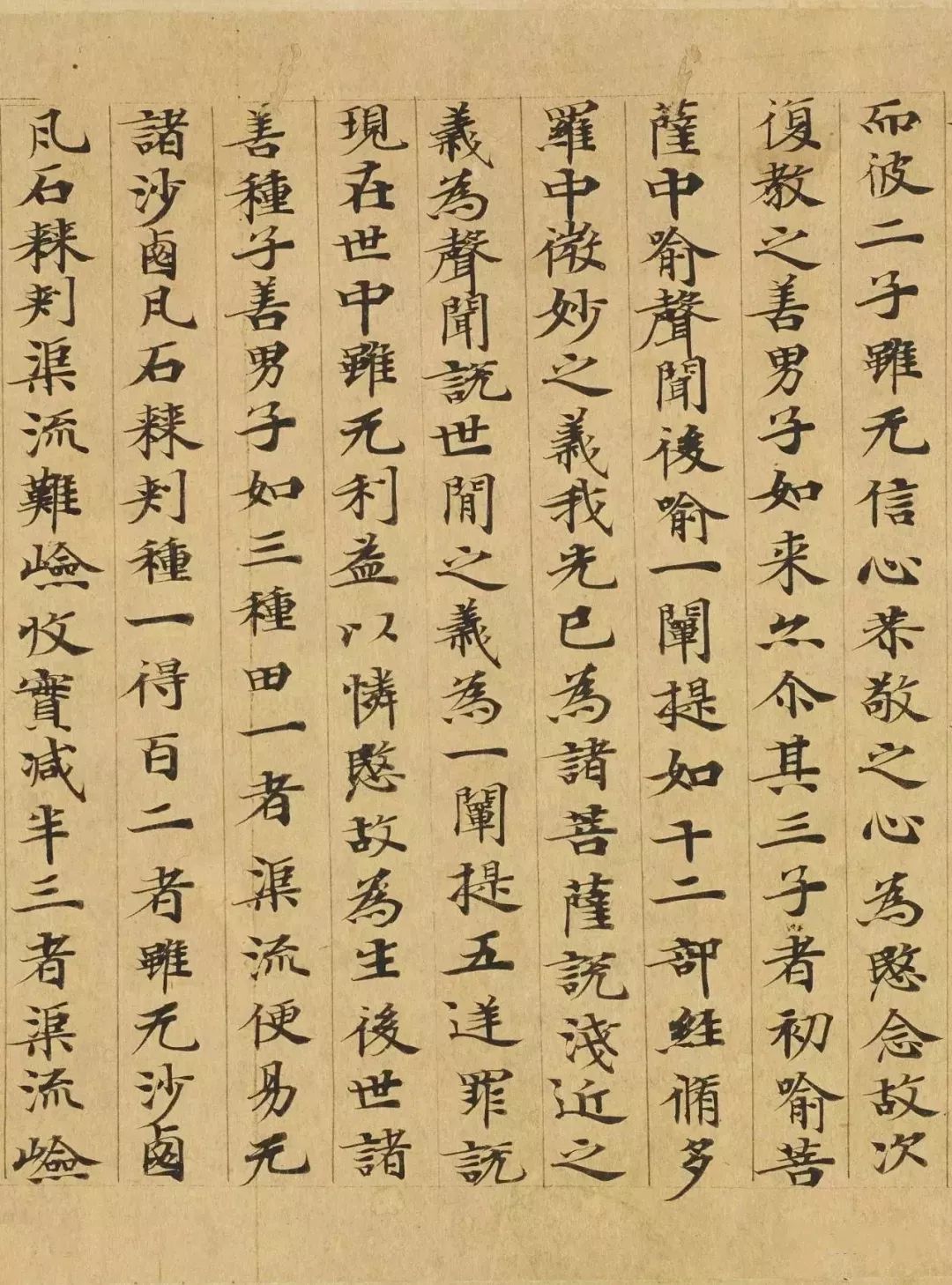

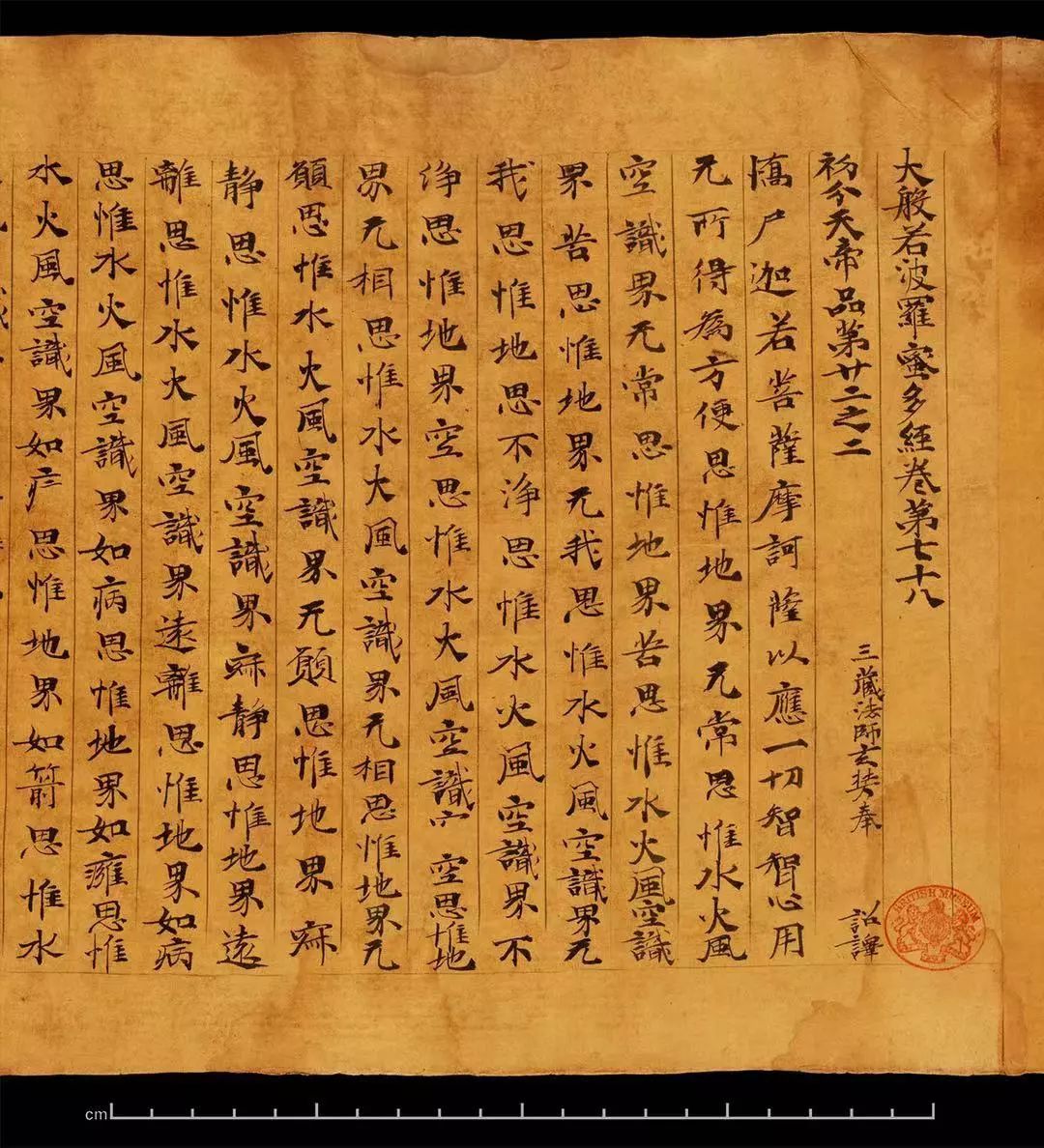

《大般若經》為唐代玄奘大師翻譯,據《大慈恩寺三藏法師傳》所記:玄奘曾由印度求得《大般若經》總二十萬頌的梵本三部回國。因在長安事務煩多,而《般若》部帙巨大,需要在安靜之地專心翻譯。便請得朝廷許可,於顯慶四年(659)冬十月由長安移至坊州玉華宮寺,從翌年春正月一日開始翻譯此經,直到龍朔三年(663)冬十月二十三日才翻譯完成這部六百卷的巨著,按文字計算,這部佛經達480萬餘字。想當年玄奘大師譯經,並非孤身一人,而是率一批弟子們一起譯經,用現在的話說,是有一個強有力的團隊的。即使這樣,還用了近四年的時光,可知此經規模巨大,卷帙浩繁。按相關資料的統計,全書達480萬字。即使按我們現代的印刷排版,以現在流行的小十六開本排吧——隨便從書架上找出一本,一頁排了950字。為了便於計算,我們再排密一點,一頁算1000字吧。那樣,這部經典也要排成4800頁了。我手頭這部書厚度約1.5厘米,頁碼有480多頁。以這樣的規模,就要排成十本書。用手抄寫的寫經會怎樣呢?隋唐時期抄經的紙是有定製的,按現存敦煌寫經中一件宮廷寫經為例,每張紙有47.4厘米,高26.2厘米。其中每張紙寫字26-28行,每行17字。也就是說,一張紙可以抄476字。《大般若經》共600卷,則一卷大約8000字,需要17張紙才能抄完一卷,整部佛經則需要一萬零兩百張紙。古代經卷是把抄好的經文,一張一張粘接起來。根據內容,把這樣一長段紙卷起來,稱為“卷”。

我們還是以現代人的算法來計算一下,一個人用毛筆工工整整地寫小楷,一天能寫多少字呢?當然還要考慮到抄經之前,總還是要先準備筆墨,古人可沒有現在的墨汁,每次寫字,都要先研墨的,研墨決不是一件省時的事情。另外,有時總免不了會抄錯字。抄錯之後,就需要修改。這也是費時間的。所以,把這些時間包括進去,大體我們按一個中等水平的人,每天抄寫小楷正書大約可以寫3000字吧。這個速度很快了,我自己是很難達到的。最近又看到電視上有專家介紹四庫全書的抄寫,據說為了保證抄寫質量,規定抄寫者一人每天隻抄1000字。因為這是清朝的事情,大體都有記錄,這個說法是有依據的。也許一個地方寺院抄經不會象清朝宮廷編纂四庫全書那麼正規和嚴格,那我們就折衷一下:按一人一天抄2000字計算。如果一個人從頭到尾抄完這部《大般若經》的話,需要2400天,折算為六年七個月(當然還要保證抄經人不要生病,不要回家過年或去度假旅遊)。也可以六個人同時抄寫,那麼也得花一年一個月零五天。再深入算下來,一個人平均每天可以有1.25斤小麥(注意,這是中國的“斤”,折算成625克)。這樣的話,我很擔心:那三千斤小麥恐怕還不夠抄經手的基本生活。

這樣看來,當時的這點報酬,對於抄經手來說,實在是太低了,連勉強糊口都很成問題。電視節目講抄經手“過得很富足”,顯然是錯誤的。不過,我又想到一個問題。我們總是按現在這個商業社會的思想來考慮問題。卻不知道古人是有信仰的。他們根本就不是為了錢而抄經的。通常在寺院中是有一些職業抄經手的,他們或者是虔誠的信眾,或者就是寺院中的僧人。本來就不靠抄經糊口。抄寫佛經,隻不過是他們的功課而已。而且,寺院中抄經手不止一人,可能是幾個人組成一個小組同時抄,其中還有人擔任校對,發現錯誤,就要改正。即使沒有人送錢送物以求抄經,他們仍然會不停地抄寫佛經,以供寺院佛事之用,或者用以贈送給信眾學習佛教。當然,寺院是會供給他們的日常生活的,至少一日三餐是沒有問題啦。那麼,當有信眾需要抄寫一部佛經時,他們可以向寺院施舍一些錢或物,以表達他們的虔誠,至於這些錢物與抄經的成本是否相當,就不能仔細計算了,否則就成了商業交易,哪裏還談得上信仰呢!——這樣看來,我這樣斤斤計較,也還是缺少“佛性”嗬。

也論敦煌古代寫經手的報酬並及中古時期農民生計問題文/申堯

不久前,拜讀趙聲良先生的一篇文章,題為《敦煌古代寫經手的報酬》,文采斐然,功力深湛,讓後輩受教匪淺。先生文後有讀者提出了一點疑問,質疑趙先生提出的日寫經兩千字的觀點。敝人對趙先生文章內容既佩服、讚同,又稍存疑惑,故據此議論。既為趙先生辯護,又提出一點不同的意見,以備來者拍之。

▲申堯

先生涉筆關注的,便是法國國家圖書館藏P.2912號文書,現引如下:“寫《大般若經》一部,施銀盤子叁枚,共卅五兩。麥壹百碩、粟五十碩、粉肆斤。右施上件物寫經,謹請炫和上收掌貨賣充寫經直,紙墨筆自供足,謹疏。四月八日弟子康秀華”。這是央視紀錄片頻道播放的《漢字五千年》第六集當中出現的鏡頭,“電視節目中講,當時的寫經手日子還是過得很富足。因為經專家們計算,施舍的這些物品,按當時的價格來算,相當於3000斤小麥。”趙先生據此進行了詳細的剖析,有興趣者可以閱讀原文。最後結論是“當時的這點報酬,對於抄經手來說,實在是太低了,連勉強糊口都很成問題。電視節目講抄經手‘過得很富足’,顯然是錯誤的。”真的是這樣嗎?以下不揣淺陋,本著不認真不舒服“斯基”的精神試著分析一下。

1

“卅五兩”是價值還是重量

“施銀盤子叁枚,共卅五兩”,這蘊含什麼信息呢?35之數並不能被三整除,可見不是同樣規格,按照此前考古信息,一般銀盤子也就是500克左右,下文另證。趙先生文中說“這是中國的斤,折算成625克”,這大致不差,但要注意的是,在唐代,是大斤的概念。1970年西安南郊何家莊出土記有重量唐銀器7件,推算平均每兩42.8克,合斤684.8克。又1979年山西平魯出土“金鋌”,自記重二十兩,重807.8克,則每斤約646克;同出土“員外同正鋌”,自記二十兩,重283克,合斤重226.4克。按此每斤有折合約665(大)、約226(小)克之分。而且,大重恰好是小重的三倍。則古書上說北周、隋以古鬥三合並為一,是確實的。並且,考古資料也證明,在唐代,顯然大小計重辦法是並用的。回到敦煌文書,三個銀盤子如果作價35兩,則總重或約為1456克,或為495克。顯然前者為是,敦煌文書記錄的銀盤子係采用大斤換算,平均除以三,也證明一個銀盤子可能就是重500克左右。按照考古資料,此處35兩應係記重,而非價值,並且銀盤為銀製品,比銀本身價值高。又可見當時施主的體貼和“如法”,經雲飲食、臥具、醫藥、衣服四種供養之說,四供合於法度,不過是取了“四”這個數。經文中的四供養是剛需,而此時供養者僅略供食物意思一下,可見當時物價不算騰貴。除了銀盤子,算上其他供養,實際上的破費還要多。供養物還有麥子、小米和麵粉,以及紙張、筆墨等,唯獨沒有錢,這又是為什麼?這或許遵守“不捉金錢”的佛家戒律,供養銀器則或是因循以金銀等七寶供養的規矩。施主並未提供黃金,或者當時黃金並不易得。再者由於糧食不多,不是“貨賣”主體,焦點自然在銀器。文中請和尚“收掌貨賣充寫經直”,則又可玩味一番,這就牽涉到所有供養在當時大致的物價水平。文書沒有記錄時代,則我們按照唐代以前的戰國、秦漢、魏晉南北朝脈絡,假定為唐初,大致梳理一下。

2

唐及以前人民生計及購買力問題

按呂思勉先生《兩晉南北朝史》,戰國李悝盡地力之教曰:“一夫挾五口,治田百畝,歲收畝一石半,為粟百五十石。除十一之稅十五石,餘百三十五石。食:人月一石半,五人終歲,為粟九十石。餘有四十五石。石三十,為錢千三百五十。除社、閭、嚐新、春秋之祠,用錢三百,餘千五十。衣:人率用錢三百,五人終歲用千五百。不足四百五十。不幸疾病、死喪之費,及上賦斂,又未與此。此農夫所以常困,有不勸耕之心。”這是古代記載農民生計最古、最清晰的分析報告。呂思勉先生論此曰:“不足四百五十,合粟十五石;疾病死喪之費,及上賦斂,假亦以粟十五石計;則五人終歲,當得粟百八十石,乃可勉支,此為至儉之率矣。”按林甘泉主編《中國經濟通史·秦漢經濟史(上)》:漢代1石=2市鬥,1市鬥=13.5斤,1石=27市斤。漢代1石為20000毫升,1鬥為2000毫升,即秦漢時期1鬥禾重2.7斤,這也是以實物測量所得數據。”因此,秦漢時期一石糧食,重約27斤,五口之家全部收入約4050斤,而實際“勉支”還需要800斤。按李悝所言,一夫月食40.5斤糧食才勉強果腹,每天1.35斤,這點幹糧,不可謂不苦。趙先生也說:“一個人平均每天可以有1.25斤小麥……恐怕還不夠抄經手的基本生活。”李悝時代(公元前五世紀)戰國時期糧價45錢購27斤,合1.67錢一斤。農民年歲收入6750錢。納稅675錢、吃飯4050錢、平日祭祀過節費300錢、穿衣服1500錢,這就6525錢了,餘下225錢,還不算求醫問藥等支出,怎麼能不窮困呢?隨著墾殖技術和經濟發展,到了漢代,畝產增加,稅收也相應增加,魏晉時代到了三七開的驚人稅率。所以人民溫飽常常出問題,年穀不登,便要忍饑挨餓,甚至到處流浪,易子而食,死填溝壑。隋承北周,度量之器合古代三鬥為一鬥,一鬥8斤左右(又見以下大小斤之別)。按《資治通鑒》,隋大業七年,米一鬥賣至數百錢。其後,據《太平廣記》,米斛萬錢,即每鬥一千文。再後,隋恭帝義寧元年,米價更高到三千文一鬥。《通鑒》雲義寧元年十二月乙未東都米鬥三千,人餓死者十二三。按照上述物價體係,從三四十錢/斤,125錢/斤,不斷攀升到375錢/斤……難怪餓死人。到了唐代貞觀年間,物價非常低廉。就米價來說,每鬥隻賣錢四五文,或甚至兩三文。《貞觀政要》“至貞觀三年,關中豐熟。……又頻致豐稔,米鬥三四錢。行旅自京師至於嶺表,自山東至於滄海,皆不齎糧,取給於路。入山東村落,行客經過者,必厚加以供待,或發時有贈遺。此皆古昔未有也。”需要注意的是,三鬥為一,則此時物價約0.4-0.5錢/斤,比唐初隋末便宜幾十倍、上百倍,不愧貞觀之治。在唐代米的最高價格約四百文一鬥,大部分時間約一百文一鬥。故可知一兩銀最多可以換糧2000斤,最低可換80斤。35兩銀子可換2800斤至11200斤。所以《報酬》一文認為大約值3000斤糧食在通貨膨脹水平上是可靠的,但如果是豐年,那可就遠不隻這些了。按照銀器加工“半工半料”的規矩,三千斤就要翻一倍,這三個銀盤子的價值六千斤糧食打不住。

3

供養內容的分析

值得注意的是這份記錄當中還有“麥壹百碩、粟五十碩、粉肆斤”這句話,可見施主所施並不全是銀器,還包括糧食。三種糧食價值大約是相等的,不然不必寫得這麼詳細,實際上麵粉貴於小米,小米貴於麥子今天也是正常的。可見當時西北地區主要以種植小麥為主;又可見當時麥粟與麵粉的價差。供養之費並未全換成糧食,應是當時較為富足。如果照“碩”就是鬥或者升的概念,100碩小麥就是800斤或者80斤,小米則有400或者40斤。20斤麥子或者10斤小米換一斤麵粉應也不差,所以碩為升的概念或更接近事實。這些糧食顯然不太多,似為供養之名而設,非其實。則可見銀器實為供養大端。按上述麥子換麵粉比例,可見當時糧食加工費用頗高(這也不是歉年所為),如果這樣,人民食不厭精,寧可花費二十斤麥子換一斤麵粉者,銀器加工費必甚奢,35兩值六七十兩銀錢,甚至更多,則能換6000斤以上乃至萬斤糧食。筆墨紙張另外提供,亦可見另有價值,一萬多張的費用必不在少。加上麵粉、多餘(或者)可能“截留”的紙筆墨,則寫經收入多於6000斤糧食(小麥、米麵之供合麥240斤),合糧231石。按趙先生分析,單人抄寫2400天算,則每天兩斤六兩糧食。若按照下文說的抄寫速度,而又兩三倍於此,當然是不少的一筆錢,養活十個人沒有太大問題。

4

南北朝時期寫經人收入記錄的分析

《魏書·劉芳傳》言:“芳常為諸僧傭寫經、論,筆跡稱善,卷直以一縑,歲中能入百餘匹,則侔於穀四百餘斛。如此數十年,賴以頗振”。按照當時的購買力,則劉氏寫經收入很驚人。因為按《魏書·薛虎子傳》:在鎮之兵,資糧之絹,人十二匹,蓋月得一匹。匹以錢二百,穀以斛五十計,月得穀四斛,歲得穀四十八斛。

劉芳寫一卷值一匹(古人亦謂匹為縑),一年能收入一百多匹,相當於四百多石糧食。則劉芳可以養兵三四十人之多。怎麼說不富足呢?又按軍餉每人月合糧食4×27得108斤,大致高於普通農民三分之一的收入,按農人月須3石計,則劉氏收入足以養民四五十人。劉氏收入這麼高,難怪“賴以頗振”,大約是書法名家,得以留名青史。所以當時在印刷技術不發達的時代,寫經抄書收入頗豐,從業者當然也就不少。《魏書·術藝傳》雲著名的大匠師蔣少遊亦曾“傭書為業”。《梁書·文學傳》言:袁峻家貧無書,每從人假借,必皆抄寫。自課日五十紙。紙數不登,則不休息。《孝行傳》:沈崇傃傭書以養母。這類記載很多,大約在當時算一個熱門的行業吧。至於說寫經傭書不足以糊口,這樣的記錄在史書上並不多見,筆者未見。所以既然如此,也反證了供養銀盤子為主要供物、糧食為形式的邏輯;反證了這份文書所反映的社會經濟屬於承平之世。不然供養內容必重實(糧)而賤銀也。

5

工作量問題

每天寫經兩千字,這是可能的嗎?是的,這有根據。按趙先生所說:“《大般若經》共600卷,則一卷大約8000字,需要17張紙才能抄完一卷,整部佛經則需要一萬零兩百張紙。”則工日“需要2400天”。看到微信評論有人提出反對意見,認為這個速度太慢。先生提出抄寫質量、校對時間、工作配合等問題,也舉出四庫全書限每日書寫工作量以佐證。這裏我既要支持先生,反對的聲音也有道理,雙方在這裏並沒有矛盾。

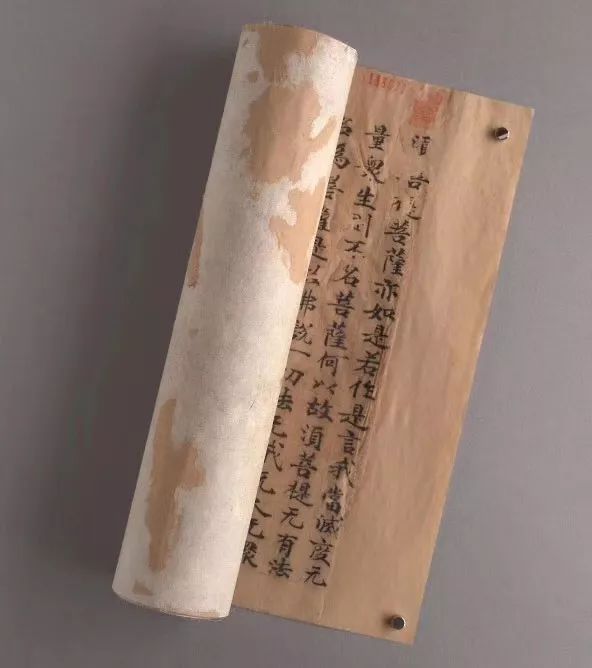

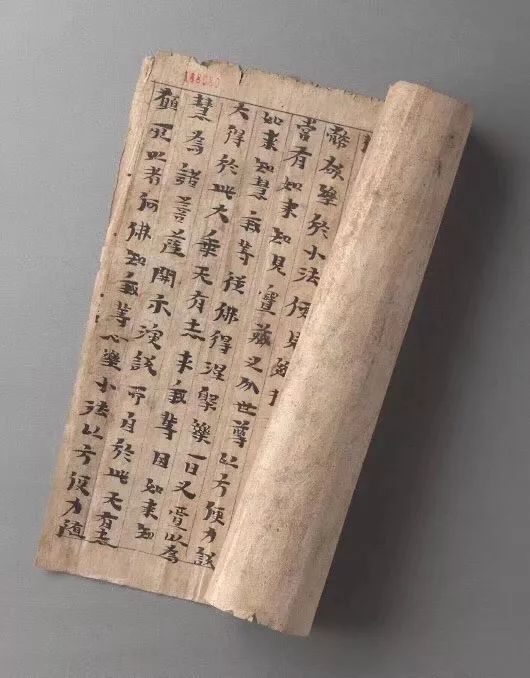

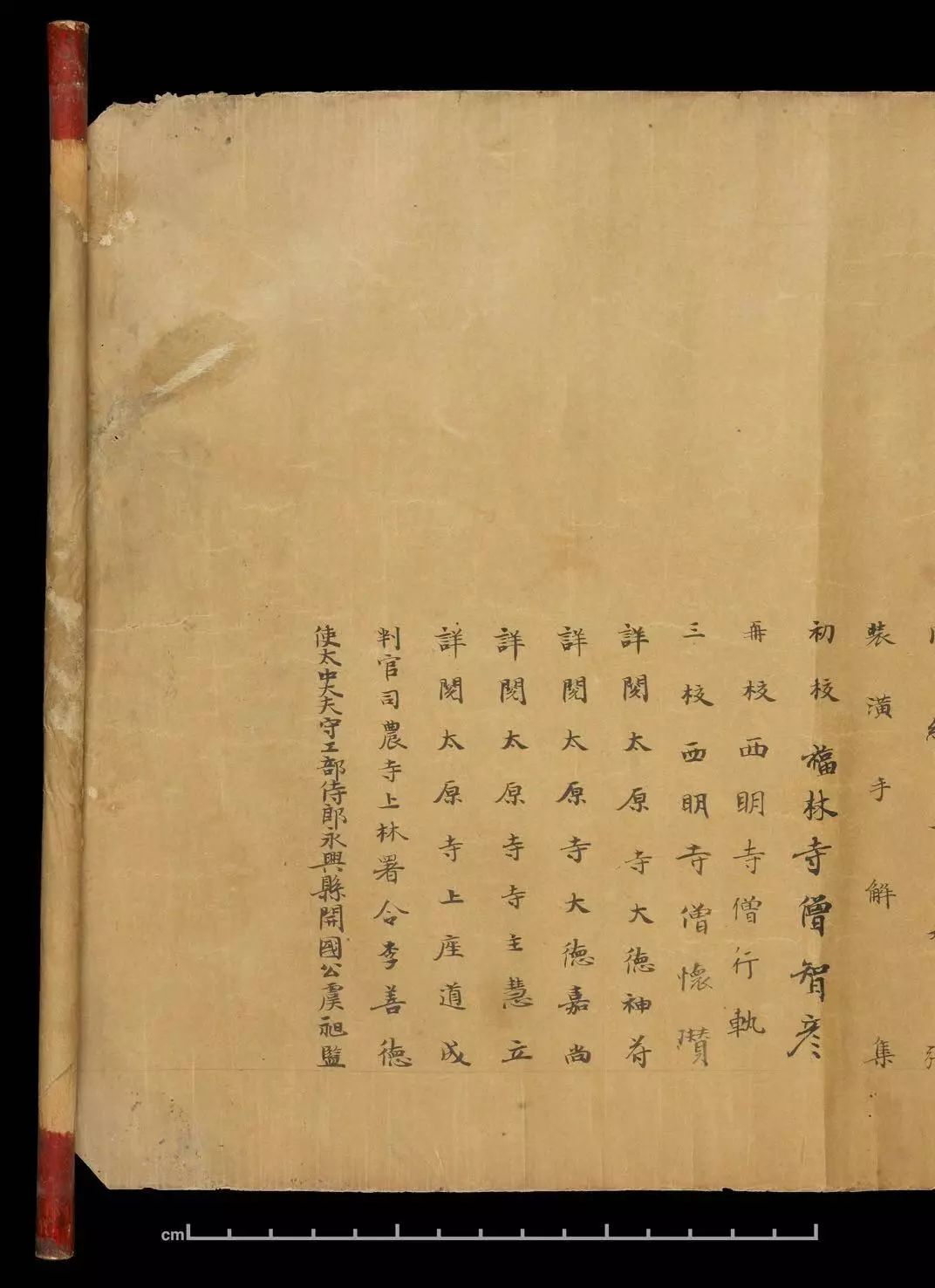

▲唐高宗時法華經卷三,大英圖書館藏。卷後注文:“鹹亨五年(674)八月二日左春坊楷書蕭敬寫。用紙十九張,裝潢手解集。初校福林寺僧智彥,再校西明寺僧行軌、三校西明寺僧懷瓚,詳閱太原寺僧大德神符、嘉尚、寺主慧立、上座道成,判官司農寺上林署令李善德,使太中大夫守工部侍郎永興縣開國公虞旭監。”此為當時檔次較高的正規之寫經,故可以看出各工序分工明確,由專業傭寫經文的作坊完成,且由官員主持,僧人進行詳細校對。

按先生意見,日寫兩千字,一夫克功六年七個月。按上文劉芳事跡“卷直以一縑,歲中能入百餘匹”,則他一年能寫一百卷以上的經書,一百卷什麼概念?按趙先生所說《大般若經》共600卷,那就是需要五六年的時間了,這樣看,趙先生所說確實有道理。然而如上述袁峻事跡,“自課日五十紙。紙數不登,則不休息。”如果此處紙張大小與抄經相當,按照趙先生說的“一張紙可以抄476字”,則袁氏每日抄寫476×50,約23800字之多。孰是孰非呢?看來這個筆墨“官司”打到古人那裏去了,那麼該把劉芳和袁峻請來對質一下?

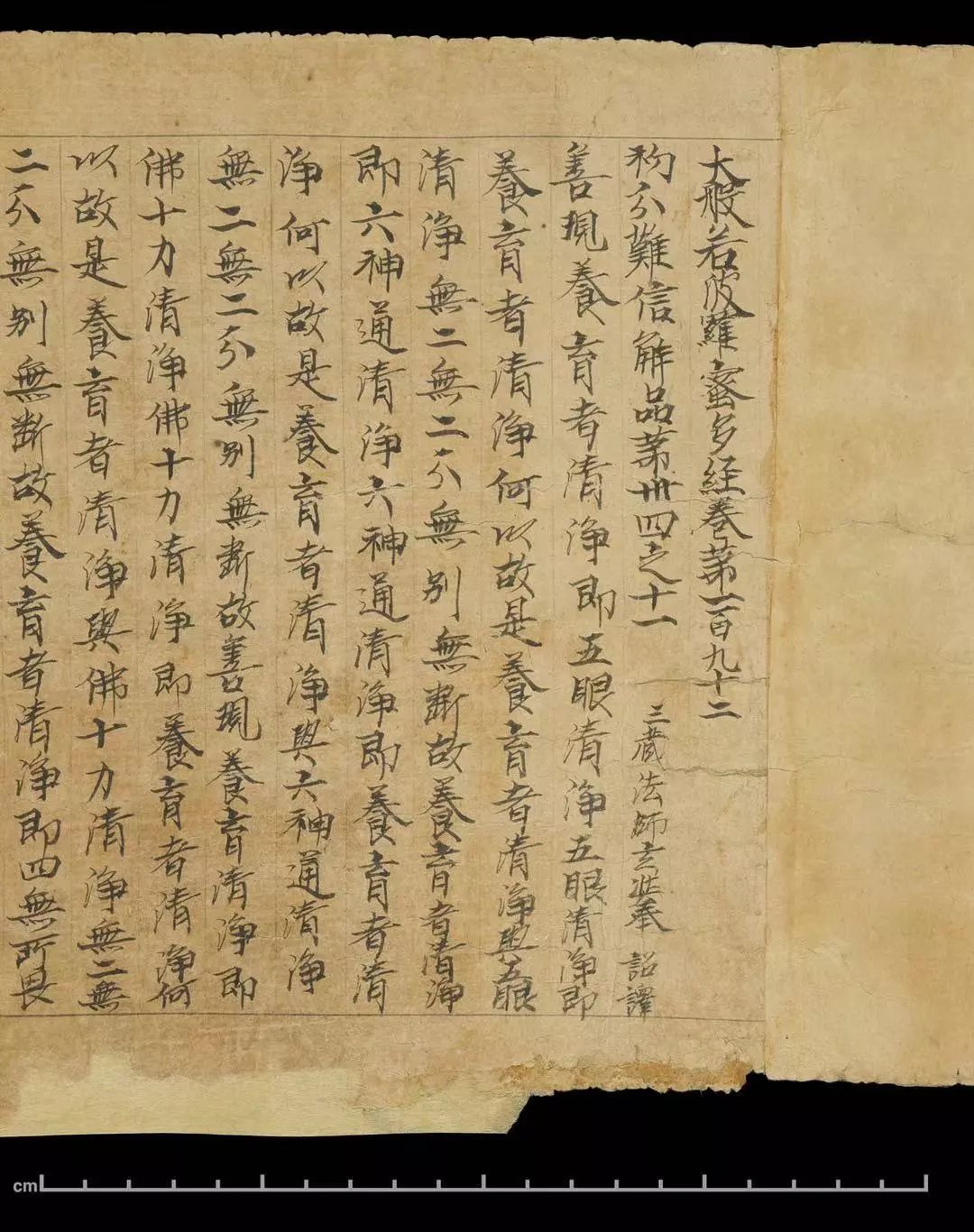

▲同樣是大般若經,水平有優劣之分,似劣者,筆跡潦草,書寫也一定較快。卷後多不注明寫經者姓名,偶也有粗俗之名。

還好,我自己有過實踐,或許可以聊備一說。筆者也喜歡臨摹敦煌寫經書法,按實踐來說,笨手笨腳一個小時能寫128個以上的字,且兩厘米見方,古人才一厘米左右,且古人熟稔,心境不一,工速當不止五倍,甚至更多,我覺得寫得快的十倍也有可能,則一小時600至800字沒有問題,甚至1000字也有可能。據測算如果抄寫8小時以上,當不止這個數。如按照袁氏速度,一天寫兩萬字又似太多(但也有可能,畢竟是抄寫),可是我等一天寫文章可能達到萬字,古人如果日書萬字(寫文章也有思考時間,折抵古人具筆墨時間,又筆墨是否為抄經人本人所備、抑或統一配備),那麼480萬字的經書,一個人一年零四個月就寫完了,算上放假時間20%,則同時576天,合一年零七個月的工時。另外,如果將古人用毛筆和如今我們用硬筆寫字速度對比,日常所習,熟練程度,應該不差太多。何況古人也有使用硬筆的現象,如今硬筆之例,一小時寫一千甚至更多字也是沒問題的,晝夜抄寫兩萬多字,似乎又變得可以理解了。如果這樣計算,一般而言日抄寫一萬字,工資11斤糧食(按照6400斤糧食總量、576天計算),一個人賺十個農民的錢,也是沒什麼問題的,而事實上或許用不了這許多天。

況河西富庶,史有明載。例如晉範粲為武威太守,史載郡壤富實,珍玩充積。這樣的記錄不勝枚舉,抄經之人豈能“連勉強糊口都很成問題”?如果抄經傭書這個職業不能糊口,曆史上的記載又為何多不然此?事實上這是一個相當不錯的職業。如果按照上述劉芳事跡,其寫經“侔於穀四百餘斛”,則年收入(算400石、27斤/石)10800斤,每天29.59斤糧,相當於一般寫經人接近三倍的收入。可見並不是寫經人生活窘迫,而是供養人康秀華所出亦非靡費。但正如趙先生所說,世界上怕就怕“認真”二字。我們簡出劉芳這條史料為趙先生文章做一點補充證明,確實,在當時存在一天書寫兩千字的情況,或因鄭重、或因虔誠、或因校勘、或因其他,但這種情況的資費並不少,反而甚奢。一般人傭書抄經必求多快好省,講究效率,其收入亦儕中產之家。

因上所述,根據曆史資料和這份康秀華於佛誕日(四月八日)書寫的供養清單說明,要之:1.中古時期寫經人收入不少,一般水平的經生所入約可當兩戶人家收入;水平高如劉芳的又可相當於三個普通經生收入。2.此時熟練的抄經傭書之人,書寫速度必不在每小時1000字之下。而出於虔誠、名家聲望等因素,亦存在日書兩千字左右之現象。3.“卅五兩”不是指銀盤價值,而是重量,其價值當在35兩銀之上。考慮到供養資費、工作量與寫經速度的關係,康秀華文雇傭的經生為普通寫手。4.文書所反映的內容證明為經濟社會平穩狀態下的信仰訴求。筆者的數學能力一般,所引據、列舉、分析的資料和數據也未必準確,如有錯漏,歡迎指正。但就二重證據而言,既有考古出土的文物,又有相關史料的記載,據此妄議一番,亦為趙先生作證,想不至於曆史事實隔若霄壤。另外,劉芳是受雇於僧人,則僧人接受施主供養寫經,也不一定是親力親為,還是充當了“轉包”的角色。按照經濟規律來說,僧人有可能“剝削”了經生的剩餘勞動力,但如果遵從宗教道德,這種事情僧人寧可少收費用,也要完成宗教儀式。這大約也是趙先生說的斤斤計較吧,在這裏筆者也是趙先生所說缺乏了“佛性”的人呐!